|

歯のことについて

このページはつぎのようなことを書いています

1.歯の働き 2.歯の構造 3.親知らずについて

4虫歯の進行 5.かかりつけ歯科医について

6.治療を中断してしまうと・・・ 7.定期検診の重要性について

1.歯の働き

歯にはいろいろな役割があります。たとえば

① たべものをかむ

歯の一番重要な役割です。かむことが出来ないと、たべものの栄養がとれなくなり病気に

なってしまいます。よい歯でよくかむことが健康の第一歩です。

② 発音を助ける

歯にも唇や舌と同じように発音を助ける役割があります。

③ 顔の形を整える

子供の時にむし歯が多かったり、歯並びが悪かったりすると大人になってからの顔の形に

悪い影響を与えます。きれいな歯は、人に良い印象を与えます。

④ 健康を助ける

歯が悪いと頭が痛くなったり、姿勢が悪くなったりするほかにいろいろな害があります。

早期治療を心がけましょう。

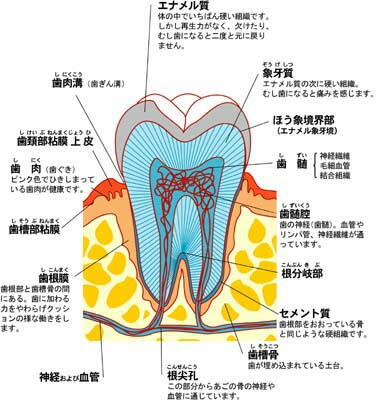

2.歯の構造

歯はエナメル質、象牙質、セメント質という歯の3つの硬い組織とそれに囲まれた歯髄から出来

ています。

エナメル質とは・・・

エナメル質は、私たちの体の中でもっとも硬い組織で水晶に近い硬さをしています。何百万

本という半透明のガラス繊維のような小柱から出来ています。エナメル質は、あごの骨の中で完

成されてからは、ほかの部分との栄養の交流も新陳代謝もありません。

象牙質とは・・・

象牙質は、骨と同じくらいの硬さをした、丈夫で緻密さを持った組織です。 象牙質には、レ

ンコンの穴のような管が無数に走っています。これは、歯髄と象牙質の境に配列された突起で、

エナメル質の境まで届いています。歯を削った時やむし歯ができて痛むのは、この生きた細胞

の突起から刺激が伝わるためです。

セメント質とは・・・

セメント質は骨とよく似た組織で、基質とセメント細胞からできています。セメント質は、歯根

膜の線維が小さな束となって入り込んでいます。線維の反対側は、歯槽骨の中にもしっかりと入

り込んで、歯をあごの骨にハンモックのようにつるしています。

歯髄とは・・・

歯髄は、血管や神経がたくさん通っているやわらかい組織で、歯の心臓部ともいえるところ

です。"神経を取る"というのは、この歯髄を取ることです。歯髄を取った歯は、痛みを感じること

がないかわりに歯をもろくしてしまいます。

歯肉とは・・・

歯肉(歯ぐき)は、歯根を取り囲んでいます。歯肉はとてもやわらかい組織で、ちょっとした刺

激で傷ついて出血したりします。

歯槽骨とは・・・

歯肉に包まれて歯を支えているのが歯槽骨です。歯は歯槽骨のくぼみにしっかりと根を下ろ

して、物を噛むときなどに加わる強い力に耐えているのです。

3.親知らずについて

親知らずとは、一番奥の歯、つまり永久歯の第三大臼歯のことで、上下左右で合計4本あり

ます。親知らずはみんなが生えるものではなく、全く生えない人や全部揃っていない人も多いの

です。

親知らずは、抜いたほうがいいのでしょうか?

正常に4本生えてきたらほかの歯と同様に大切にしてください。問題は、生え方の異常な

親知らずです。例えば

① 歯ぐきの横から生えてきた。

② 顔を出しそこなって歯ぐきの中に潜ったままになっている。

などです。

①のような歯は歯ブラシが届きづらいのでむし歯になりやすいです。

むし歯になったら抜いた方がよいでしょう。また、異常な生え方のために痛みがあったり、

噛み合わせが悪かったりしてほかの歯や顎関節に負担をかけている

ときがあります。上の親知らずだけが生えて下の歯がなく、かみ合わせの相手がない場合

も抜いてしまった方がよいでしょう。

②の場合でも親知らずが隣の歯に負担をかけていたり、隣の歯を治療しなければならなか

ったりするときは抜いた方がよいでしょう。

異常に生えた親知らずが起こす問題点

① 食べ物のカスなどがたまりやすくむし歯になりやすい。

② 歯ブラシが届きづらく、むし歯や口臭の原因になりやすい。

③ 隣の歯を押したりして歯並びを乱したり、かみ合わせが悪くなる可能性がある。

④ 親知らずが原因で歯肉炎を起こすことがある。

抜歯そのものは、痛みもほとんどなく簡単に治療できます。

当医院にご相談下さい。

4.むし歯の進行

痛み出したら手遅れです。むし歯は少しずつ歯を溶かし、進行を早めていきます。「あれ?」と

思ったら来院して下さい。

むし歯の進行

むし歯は程度によって4段階に分けられています。

① C1(ウ蝕第1度)

歯の表面をおおっているエナメル質が脱灰(歯が溶ける)している状態です。痛みはあまり感

じませんが、歯の表面が白くにごっていたり、茶色などに着色してザラついていたりします。まだ

穴になっていません。

② C2(ウ蝕第2度)

象牙質の層にまで進んで穴があいている中等度のむし歯です。冷たいものを食べたり飲ん

だりすると歯がしみます。

③ C3(ウ蝕第3度)

むし歯が大きな穴になって象牙質のすべてにおよび、歯髄(神経)まで達した深在性ウ蝕で

す。炎症を起こしたりすると、とてもはげしい痛みをとも ないます。

④ C4(ウ蝕第4度)

歯がくずれて根っこだけが残ってしまった状態です。このままにしておくと歯髄が腐敗してしま

い、さらに歯周病悪化へと進んでいきます。

C1の状態であれば歯科医師と協力して痛い思いをせずに治すこともでき ますが、むし歯

は放っておいて治るものではありません。また、歯が溶けて なくなってしまうというだけでなく、も

っとおそろしい病気を引き起こす原因 になります。

5.かかりつけ歯科医

小さなお子様がいる方は、かかりつけの小児科医などがあると思います。それと同じようにか

かりつけの歯科医を持つことは、歯の健康を守るために大切なことです。

かかりつけ歯科医とは単に長い間通い続けているからといってもこれはかかりつけ歯科医と

はいいません。かかりつけ歯科医とは、患者さんの歯の健康を管理、指導することが出来る歯

科医のことです。治療以外のことでも以下のことを行います

① 患者さんの定期検診・保健指導・予防処置などの継続管理。

② 介護が必要な高齢者・障害者への支援。

③ 行政機関(保健センターなど)などが実施する歯科関連事業への協力

④ 医療機関(歯科以外も含む)との円滑かつ効率的な連携。

⑤ 歯科保健医療情報の管理や、健康教育、健康相談。

また、当院では以下のことに気をつけています。

① 治療の内容を丁寧に説明する。

歯科医には治療の内容を説明する義務があります。そして患者さんはその内容を納得し、

いくつかの選択肢から治療方法を選ぶ権利があります。これをインフォームド・コンセントといい

ます。

何の説明もないままに治療が始まり、高額な金額を請求されたのでは信用できません。当医

院ではインフォームド・コンセントを行っています。

② 患者さんの話をよく聞く。

患者さんの希望や質問に耳を傾け丁寧に回答いたします。いくら腕が良くて評判でもインフ

ォームド・コンセントが出来ていない歯科医では、かかりつけ歯科医には向いていません。

③ よい歯科衛生士がいる。

歯科医師と歯科衛生士ががっちりと手を組んで、治療だけでなく定期検診などの予防も熱心

に行います。

本人だけではなくご家族皆さんの歯のことをご相談下さい。そうすればご家族単位での歯の健

康と、傾向がわかり治療に役立ちます。

6.治療を中断してしまうと・・・

根管治療(歯の根の治療)を中断すると・・・

細菌や腐敗産物で汚れた根管(歯の神経が入っていた管)を清掃消毒し、薬で隙間なく封鎖

する処置が根管治療です。

この根管治療を途中で止めてしまうと、根管内が再び細菌に感染したり、口腔内の汚れで汚

染されてしまいます。そして、そのまま放置しておくと、根の先に出来た病巣(根尖病巣)が大きく

なってしまったり、むし歯が根の方向に進行してしまい、本来なら抜かなくてもよい歯を抜くことに

もなります。また、根の周囲が膿んで強い痛みが出たり、大きく腫れたりすることもよくあります。

しっかりと最後まで治療を受けないとさらに病気を進行させる結果になってしまいます。

歯を抜いたあと中断すると・・・

歯を抜いた後の処置は、翌日の洗浄、消毒、さらに傷が治ってからの補綴処置(ブリッジ・入

れ歯など)が必要になります。

洗浄・消毒は抜歯後の感染予防や、傷の治り具合の確認などのために必要です。また、抜歯

によってなくなった歯を入れる、補綴処置の目的は

① 審美性の回復

② 咀嚼や発音機能の回復

③ 隣の歯や、噛み合わさる歯の位置を保つなどです。

抜歯の後も最終的な補綴物がしっかりと入るまで、治療は続きます。途中で中断することは、歯

や顎、全身的にもマイナスの結果を招いてしまいます。

削って型を取ってそのままにすると・・・

むし歯などで歯を削った後は、クラウンやブリッジ、詰め物を作るために、型を取ります。

その型を元にして補綴物を製作するわけですが、通常約一週間ほどの製作期間が必要です。

出来た補綴物は患者さんひとりひとりに合わせて作ったオーダーメイドのものです。また、適合

性は非常に精密に出来ており、歯との隙間が生じないようになっています。そのため、型を取っ

てからあまり多くの日にちが経ってしまいますと、装着時に調整が大変だったり、入らなくなって

しまう場合もあります。

さらに、長時間放置すれば再びむし歯になってしまったり、歯並びや噛み合わせに狂いが出て

きてしまいます。

型を取った次回の診療の約束は出来るだけ守るようにしてください。また、長時間放置してしま

った場合でも、出来るだけ早く受診するようにしてください。

7.定期検診の重要性

口の中は、自分ではなかなか見づらい所です。鏡で見ても見えている所はごくわずかで、ほと

んどが見えません。また見えたとしても初期のむし歯などを見つけだすのは難しいでしょう。

こうしたことから自己チェックには限界がありますので歯科医院で定期的に検診をうけましょう。

定期検診ですること

① むし歯や歯周病がないかを検査・治療

② 歯に付いた歯石の除去

③ 歯みがきで不十分なところを指摘し、ブラッシング指導を行う

④ フッ素塗布によるむし歯予防

⑤ 歯に関する相談など

定期検診をすると・・・

定期検診をすることによってむし歯を早期に発見でき、早期に治療が行えます。むし歯の早期

発見、早期治療は、患者さんの肉体的、時間的、金銭的な負担を軽くします。

歯石や歯垢を一度取っていただいた方はわかると思いますが、取った後の歯は見違えるように

きれいで爽快な気分になれます。美容院や床屋さんに行って髪の手入れをするのと同じように

自分の歯にもう少し気を使ってみてください。

定期検診を受ける時期

定期検診を受ける時期というのは、一般的には決まっていませんが、大人 で年1~2回位、

子供で年2~3回位受けるのが理想です。

|

|

|